Петельки

Я проснулся, слез с дивана и через прохладные сени выбежал на крыльцо. Здесь, на солнышке ступеньки были теплые. Я сел.

Стайка стрижей вжикнула в синеве над березой, взвизгнула и пропала. Я грелся, зажмурясь, а сам думал про стрижей: почему они всегда взвизгивают, когда летают? Наверно, им становится весело и жутко, как и мне, когда летишь на санках с крутой горы: и-и-и-х! И еще я думал: почему тогда визжат только девчонки? А вот мальчишки нет. И ещё я хотел понять, как это так: если закрыть глаза и слегка на них нажать, то получается такой ярко-красный волшебный свет, а потом откроешь — и всё чёрно, будто ночь. Бабушка подошла, как раз в тот момент, когда в моих глазах растаяла темнота.

— Привет, Колюня, выспался? Умылся? — и похлопала меня по спине. — Давай-ка, умывайся и за стол.

Я наяривал щеткой зубы и смотрел, как течет из крана вода, переплетается, блестит на солнце прозрачными косичками. У мамы есть ваза. У нее на стеклянных боках такие же узоры, как-будто из воды косички. И если сквозь вазу смотреть на солнце и наклонять голову вправо-влево, то на узоре вспыхивают фиолетовые, красные и зеленые лучики. Вот теперь я смотрел на водяную струйку точно также, чуть наклоняя голову то в одну сторону, то в другую… Я увидел все цвета радуги: вот красный, фиолетовый, желтый, зеленый… Какое-то чудо! Я думал: как эта красота получается, из чего появляется это сиянье. И эти разноцветные искры… из ничего!?

— Ты скоро? — послышался бабушкин голос. Сразу же все исчезло: и волшебная вода стала обыкновенной.

— Вот копуша! — Она рассердилась. — Все остывает!

Я сдёрнул полотенце с крючка, мазнул им по лицу и швырнул его на спинку стула. В два прыжка я уже был за столом. Бабушка успела напечь большую горку блинов.

— А где деда? Ещё спит?

— Это мы с тобой лодыри-лежебоки, а дедушка наш труженик, с рассветом на ногах. Он на вечер дело не откладывает — уже всю лужайку за домом выкосил.

А тут он и сам появился. Утираясь тем самым полотенцем, которое только что я куда-то кинул, он, будто медведь, говорил мне страшным голосом:

— Кто брал моё полотенце и смял его?.. Кто намочил его?.. Кто бросил, как попало и не повесил на место? Съем того сейчас с косточками!

Я, вскочив, хохотал и бегал от него вокруг стола. Он поймал меня в охапку и поднес к умывальнику:

— Вот посмотри-ка, видишь где полотенце висело? Это его место, оно здесь живёт вместе со своей птичкой, – и дедушка бережно повесил его.

А я-то думал, что это сучочек торчит из стены, а оказалось – это птичка с острым вздернутым носиком.

К нам подошла бабушка:

— Этот сучочек дедушка нашел в лесу, обточил, лаком покрыл. Вот и получилась птичка. Мне на память подарил. Глазок – видишь: пуговка черненькая – это от моей кофточки. Из ничего красоту может сделать. Вот какой наш дедушка.

А дедушка уплетал яичницу, слушал и посмеивался:

— Никому не разрешаю мое полотенчико брать, потому, что цены ему нет. Теперь такое полотенце не увидишь. Разве что в каком-нибудь музее. И не всякий красоту понять может. Потому берегу. Всем дай – и пропадет, в тряпку изотрут и выбросят. А вещь необыкновенная… Вот петушки красные вышиты. Петелька к петельке: какая работа! И все-все до ниточки – бабушкино рукоделие. А еще — это её мне подарок. Заветный! Можно сказать, что мы с ней подарками обменялись: она мне полотенце, а я ей – птичку. Понятно?

Когда я перед обедом мыл руки, то, конечно же, вытирал их своим желтым полотенчиком с домиком и дедушкино полотенце брать не хотел, но мне все слышались дедушкины слова про красоту. Будто не всякий ее увидеть может. Мне захотелось еще разочек посмотреть: чего такого я не увидел на этом его полотенце. Ну да… вот еще тут по самому краю, после петушков – дырочки и буковки «Ж», будто в ряд стоят: получается кружевная полосочка из буквочек: ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ…

Я растянул край полотенца во всю ширину. Ничего нового не было. Три красных петуха шли друг за дружкой. Первый выступал, гордо выпятив грудку, второй, будто клевал его в завиток хвоста, а сам и не видел, что третий петушок, точно такой же, щиплет его сзади за кончик пера. Я все смотрел, как это сделано: одна петелька цепляется за другую, а за нее третья, потом четвертая… Получается такая цепочка из красной нитки. Вот из этих-то петелек-то и сделаны все петушки! И на другом конце полотенца было все точь в точь такое же — и кружева, и буквы ЖЖЖЖЖЖ и три красных петушка.

А еще я разглядел кончик нитки, торчащий из-под петельки, и потянул за него. А то, чего он вылез? А петелька-то: раз — и исчезла… Я потянул еще, и от хвостика последнего петушка, а потом и от него самого ничего не осталось. Он исчез прямо на моих глазах. Я удивился: как это? Куда же он делся? У меня в руке была кудрявая красная нитка. Я намотал ее на пальцы и хотел оторвать. Дернул, и хвостик у второго петушка: трык-трык-трык – исчез. Я испугался. Что я наделал! Я хотел оборвать, откусить нитку, но это никак не удавалось. Я дергал, и третий петушок так же исчезал, как и его братья.

А на крыльце уже были слышны голоса. Это дедушка пришел обедать и что-то рассказывал бабушке. И они смеялись. Я пододвинул стул. Вскочил на него, сдернул полотенце с птички,скомкал его и сунул под майку.

Бабушка говорила на крыльце:

– Колька уже обедает: я ему налила. Садись и ты. А я сейчас приду – вот только белье развешу.

Тут я испугался еще больше. Майка пузырем торчала у меня на животе. Я вытащил полотенце и застыл в ужасе: что делать!? Сейчас дедушка будет умываться, а полотенце-то у меня. Вот оно. Я заметался. Надо его поскорее куда-нибудь спрятать. Я хотел вытянуть кухонный ящик, но он не поддавался… Может, в корзинку с картошкой? Нет… только не сюда… В бидончик!.. Там молоко… Куда, куда же?!! Я открыл холодильник и запихал скомканное полотенце за бутылки с кефиром. Как раз успел!

Дедушка заглянул в дверь, а я уже как ни в чем не бывало сидел за столом и хлебал большими глотками, не соображая, что я ем.

— Привет, Колян! Как щи, вкусные?

— Угу! — выдохнул я и чуть не поперхнулся.

Дедушка уже умывался. Я слышал его фырканье и плеск воды.

— А полотенце-то мое где? Не вижу! Стирать что ли забрала? — крикнул он бабушке в окно.

— Ой, не помню… вроде бы не стирала, — ответила она из сада.

— Коль, ты не брал? — не унимался дед.

— Не-е-ет… зачем мне? — выкрикнул я. Сердце у меня стучало где-то в горле.

— Надо же мне чем-нибудь вытереться…

Он опять сунулся ко мне.

— Так, значит, не брал, говоришь. Куда ж оно подевалось? Вот ведь неприятность…Сам ли я куда дел, на старости лет память совсем потерял.

— Он все шарил по бабушкиным полкам. Взял какую-то посудную тряпку с большой кастрюли, утерся, швырнул ее с досады на стопку тарелок и сел рядом со мной.

— Ты чего это, а? Красный какой. Не заболел? — Он потрогал прохладной влажной ладонью мой лоб. — Вроде бы температуры нет. А что глаза у тебя испуганные? Натворил что ль чего?

— Не-е-ет, ничего.

— Ну, раз ничего… тогда ладно. А что сидишь как-то криво, и тарелка у тебя по столу ездит? Ты одной рукой-то ложку держи, а другой — тарелку, а то она у тебя со стола-то, глядишь, и соскочит.

Дедушка наливал себе щей, отрезал хлеб, а я под столом в это время стягивал с пальцев намотанную на них нитку. Наконец-то получилось, я сунул спутанный комочек в карман и стал освободившейся рукой придерживать тарелку, как велел дедушка.

— А что без сметаны ешь? Сметана вроде была. Кончилась что ли?

Дедушка привстал и нацелился на холодильник. Но я вскочил, опередив его, и крикнул:

— Я сам! — бросился одним прыжком, открыл дверцу, выхватил банку сметаны и плюхнул дедушке в тарелку полную ложку с верхом. Сердце мое колотилось так громко, что, казалось, было и дедушке слышно.

— Ишь ты… какой предупредительный… — удивился он. — С чего бы это?

Ты, главное, себе-то не забудь положить.

Мы прикончили молча котлеты. Я сполоснул свою тарелку и дедушкину тоже, ложки не забыл помыть. Выпили по кружечке компота. Дедушка все время посматривал на меня внимательно.

— Вот… молодец, бабушке помог, — похвалил он меня. — Ты, давай, тут не балуйся, делом займись, книжку свою возьми. А меня пчелки ждут.

Фу-у… Наконец-то дедушка ушел. Я быстро открыл холодильник, достал полотенце. Подумаешь, красота, ну и где здесь красота? Получается, что там, где вышитые петухи… кружева… и все такое, там — красота. Это на одном конце, а без всего этого другой конец никакой: обыкновенная тряпочка.

Я сложил полотенце пополам, потом еще раз, и еще, пока оно не превратилось в толстенькую подушечку.

— Ко-о-о-о-л-я-я ! Выходи! — послышался за окном Полинкин голос.

Не до Полинки мне теперь, надо поскорей с полотенцем этим что-то придумать. За моим диваном, на коврике сидели: розовый заяц с повисшими ушами, большая лягушка с болтающимися лапами и высунутым языком. Возьмешь ее за язык — она затрясется вся, язык оттянешь до пояса, и он потом возвращается обратно. А лягушка все трясется и говорит откуда-то из живота: «Э-э-э-э»… Вообще-то смешно, но мне теперь было не до смеха. Еще сидел красный бегемот Биба с одним ухом, такой мягкий… С ним хорошо было ходить в обнимку: он клал свою большую голову мне на плечо.

Я уткнул сложенное полотенце в самый уголок за диваном и посадил на него Бибу. За окном не унималась Полинка:

— Ко-о-л-я-я-я.!….Ко-о-о-о-о-л-я-я-я-я!!!

Я выглянул. Полинка стояла со своей куклой. Вот появилась некстати. Я разозлился… Ходит с уродкой своей, все никак на нее не налюбуется и ко мне то и дело пристает: «Посмотри какие у нее красивые глазки. Правда она красавица!» Нашла красавицу… Башка больше тела, а ножки – как макаронины. И что она все время ее переодевает и причесывает, и все время говорит: «Подержи мою дочку, а я пока ей постельку постелю»? А чего ее держать? Крутанешь ее разочек, чтобы она сальто сделала, Полинка опять: «Ой не крути ей ручки, не растягивай ножки… ей же больно!»

В общем, не хотелось мне сейчас видеть Полинку, а её куколку и подавно. Она заметила меня в окне, обрадовалась:

— Ко-о-ль, выйдешь?

— Не-а… мне нельзя.

— А можно я к вам, у тебя поиграем…

Ну да, еще не хватало. Сейчас придет — в игрушки сунется, увидит полотенце это несчастное…

— Нельзя! — крикнул я. — Я наказан! В углу стою!

Я спрятался за штору и смотрел, как она поплелась в сад и зависла там, одиноко свернувшись в гамаке.

А я осмотрел свой уголок со всех сторон: заметно что-нибудь или нет. И для надежности посадил туда большую обезьяну. Обезьяна привалилась к Бибе и спокойно сложила кривые лапы на мохнатом животе. Она хитренько улыбалась и блестела глазками из-под оранжевой челки, будто была со мной заодно: «Полный порядок. Совсем не видно. Никто ничего не узнает».

Как же мне было плохо. И гулять теперь не пойдешь. Я все время подходил к двери, прислушивался, что там делается в доме. И мне все казалось, что там ищут полотенце и говорят обо мне. И дедушка вот-вот войдет сюда и станет искать… и увидит его. Я брал одну книжку за другой, листал. Но мне было неинтересно… картинки какие-то… Я заводил новую машинку, но мне невесело было смотреть, как она носится под столом и под стульями, тараня их ножки.

Долго тянулось время… Я так устал бояться. И когда начались «Спокойной ночи» и стемнело, я даже обрадовался: теперь только осталось выпить молоко, и все — кончится этот ужасный день. А завтра… завтра все как-нибудь само собой исправится… Может, дедушка про него позабудет и перестанет его искать. Но дедушка опять спохватился:

— Коль, а Коль… Ты так и не нашел мое полотенце?

— Не-е-ет… — испугался я, расплескал молоко и стал искать под руками у бабушки тряпочку, чтобы вытереть стол.

А он к бабушке:

— Где полотенце?

Бабушка даже рассердилась на него:

— Где-где… Ну, не знаю я, где… Замучил! Дел столько, что и не упомню всего. А он заладил своё! Вот! Возьми другое и отстань! Завтра найду! Вот на грех навел — кричать заставил, — гремя посудой, ворчала она.

В это время кот вернулся с прогулки и по стеночке пробирался к своей миске в уголке. Да бабушке-то под ноги и попал.

— А, чтоб тебя! — отпрыгнула она. — Чуть животину не придавила! Лезут тут все разом! А ну — брысь все отсюда!

Дедушка виновато вздохнул и молчком ушел на крылечко. Кот вылетел на лестницу вслед за ним. А я потихоньку пошел спать.

Я взял Бибу и понес его укладывать на свою подушку, к стеночке, как всегда. Вдруг я увидел, что спрятанное полотенце как-то зацепилось за его ногу, развернулось и тянется за мной по ковру. И тут вошла бабушка. Она всегда вечером крестит меня на ночь, обнимает и говорит: «Спаси-сохрани, моё дитё, Господи!».

И сейчас она стояла на пороге, широко раскрыв глаза от удивления.

— Как?.. Ты?.. Зачем же ты?.. — удивилась она. — Господи, помилуй!

Я заплакал. А бабушка закрыла дверь, придвинула к ней стул и села. Это чтобы дедушка не вошел.

— Вот из-за тебя грех на душу беру, от него скрытничаю, ловчу, — сказала она сердито. — Давай-ка, рассказывай все по порядку, и по-честному, — и притянула меня к себе. — Ишь, сердечко-то как скачет.

И я все-все рассказал. Про кончик ниточки, которую я потянул, про петельки, как они одна за другой стали уползать – и петушки исчезали – и оставили на полотенце пустое место.

— А что сразу-то не признался? — строго спросила бабушка. — Сказал бы мне, ведь это же поправимо.

— Я боялся.

— Чего боялся-то, глупый? Тебя съели бы что ли за это?

— Не-е-ет.

Я представил себе, как бабушка с дедушкой меня едят, и мне самому стало смешно.

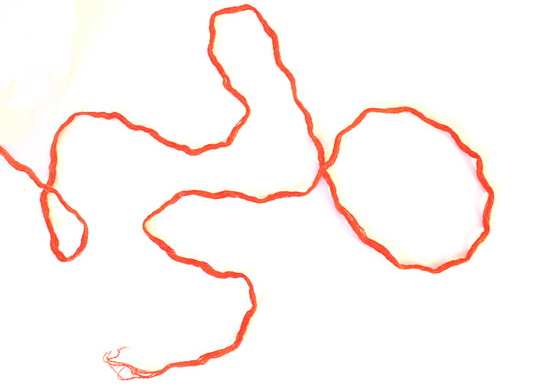

— Эх… Трусишка-зайка серенький… — покачала она головой. — Это ж надо! Целый день ходил, душу свою мучил. А грехов-то, вранья-то сколько было… сам сосчитай! Взял дедушкино полотенце без спросу – это раз, — загнула она палец на моей руке. – Испортил чужую вещь – это два. Соврал, что не брал – это три. Дальше-больше. Спрятал, не сознался – это четыре. И Полинку-то обманул, обидел. Я глаза вытаращила, когда она пришла за тебя заступаться. Простите, говорит, Колю. За что он в углу стоит? Эх ты!.. Это пять. Вот гляди – полную горсть грехов набрал. А за твоими-то вслед и мои потянулись… Я на дедушку рассердилась, накричала на него, а он и не виноват. Загибай, загибай пальцы-то, на другую руку переходи… Один грех за другой цепляется, за собой следующий тянет. Это всегда так бывает.

— Это… как петелька за петельку? — спросил я.

— Ну да. Не остановишься сразу – и поехало. Дальше – больше, пока до конца не дойдет. Ты понял? Понял, что сразу надо было повиниться?

— Понял… ну да… Это, как у меня петушки… один за другим… исчезали…

Я плакал и ничего не мог объяснить, просто кивал головой.

— Плачешь? Это хорошо. Ты кулак-то разожми, — сказала бабушка.- Теперь лоб перекрести.

Она повернула меня лицом к углу, где перед иконами на цепочке висела стеклянная синяя чашечка с горящим в ней огоньком, и встала рядом со мной на колени.

— Вставай на коленки и ты, повторяй за мной: согрешил, Господи, каюсь.

Я повторил.

— Врать больше не буду.

Я повторил. Бабушка вместе со мной крестилась, искоса посматривала на меня, шептала:

— Пресвятая Дева, Богородица, от злых дел спаси сохрани младенца Николая.

Бабушка еще поклонилась, потом тяжело поднялась.

— А Богородица меня простит?

— Тебя-то? А как же. Ты ведь прощенья попросил, и я за тебя тоже прощенья просила. Ты уж теперь держись, раз слово дал. – Она поцеловала меня. — Иди умойся.

На крылечке сидел дедушка и разговаривал с котом.

Кот увивался вокруг его локтя, совался мордочкой под мышку. Мурчал.

— Ну что: мря-мря, попало и тебе, Котя? Под горячую руку мы подвернулись с тобой. Это ничего… Это не беда… Помиримся…

Я сел рядом с дедушкой.

— Это все из-за меня… Я во всём виноват.

Дедушка приклонил к себе мою голову, посмотрел на меня:

— А я знаю. Я сразу догадался. Только ждал, когда сам признаешься. От бабушки попало? Плакал?

Я промолчал. Не хотел говорить…

— Ладно. Не говори. Главное, что ты сам свою вину понял.

Он поцеловал меня. Усами щекотнул щеку.

— Ну. Иди. Иди теперь… спи спокойно.

Я умылся. Улегся. И как же хорошо стало. Меня простили! Я смотрел на огонек перед иконами, на бабушку. Она не ушла к себе, а растянув край пострадавшего полотенца на коленях, рассматривала его, качая головой:

— Эх. Кабы раньше-то сказал, ведь это все можно было бы спасти… А теперь и не знаю получится ли… До утра работы хватит.

Она вздыхала. И опять качала головой, рассматривая полотно на свет настольной лампы.

— А нитки-то целы? — спросила она. – Ты их не выбросил? А то совсем тогда плохо дело, у меня таких нет больше…

— Целы!

Я выпрыгнул из-под одеяла. Схватил со стула свои джинсы и вынул из кармана комочек ниток. Бабушка взяла их, расправила, потом ушла к себе и вернулась с деревянным ящичком. Я давно знал его: он был двухэтажный, и если потянуть в стороны два медных колечка на его крышке, то он раздвигался. Тогда открывались в его глубине отделеньица, а там были нитки всех цветов, иголки, пуговицы разные, крючочки. Я сел и, натянув одеяло до груди, стал смотреть. Мне было интересно, что бабушка будет делать. Еще она принесла деревянный обруч. Он был с секретом: одно кольцо входило в другое, и, как у фокусника, они разнимались на два. Я их катал по комнате, думал это просто так, ни для чего не нужно, а оказалось, что очень даже нужно – для рукоделия.

— Это пяльцы, — объяснила бабушка. — Вот натяну сейчас полотенце на один кружок, другим накрою, а уж тогда и начну вышивать.

Она взяла длинную иголку с тоненьким крючочком на конце и стала ею тыкать в дырочки, которые остались там, где были петельки.

– Ба-а-б! Покажи… я хочу посмотреть. — Я вытянул шею и чуть не свалился с дивана.

— Ну иди, иди. Смотри.

И я увидел чудо. Иголочка с крючочком втыкалась, уходила глубоко в туго натянутую ткань и, там зацепив красную нитку, вытягивала ее наверх. Получалась петелька. Потом снова. Так же иголка уходила вниз и через эту петельку вытягивала такую же новую.

— Ну, посмотрел? Теперь иди, спи, — сказала бабушка. И я ее поцеловал и нырнул под одеяло.

— А ты?

— А я потом. Вот верну на место петухов – тогда.

Глаза мои щурились… я засыпал. В форточку впрыгнул кот и по-хозяйски устроился у меня в ногах: «Мря-мря. Все хорошо. Все хорошо», — мурчал он. Свет настольной лампы золотил стены нашей маленькой комнаты. Кот жмурился на абажур. Бабушка сидела, склонившись над пяльцами, и он внимательно и удивленно смотрел, как цеплялись друг за дружку проворные петельки и на прежнее место один за другим возвращались красавцы-петушки.

Читайте также:

Но больше всего я боюсь темноты. Папе это не нравится еще сильнее. Он говорит, что лучше уж пусть я боюсь собак. Тут хоть основания есть! Собака хоть укусить может, если, конечно, ее попросить. Но что может сделать темнота?

У Коли Булкина мама знает все. Подойди к ней, когда хочешь, даже если она спит, и спроси: «Ма-а-ам, что нам за-а-адано?» — она, даже не открыв глаз, тотчас ответит и, представьте, не ошибется!

Папа походил по кухне, удивляясь тишине, прерываемой лишь мерными ударами по стеклу. Это, стукаясь панцирем, плавала в аквариуме черепаха. Папа некоторое время осмысливал непривычную тишину, а потом осознал, что дома он ОДИН-ОДИНЕШЕНЕК.

Сложно понять и принять, что деменция неизлечима, но можно продлить светлый период.

Актер театра и кино Сергей Перегудов о зрелом отцовстве и о том, как востребованному артисту успевать быть папой и как быть родителем в тревожные времена.